2025-11-19 15:54:43 来源:北国网 作者:

2025-11-19 15:54:43 来源:北国网 作者: 摘要:在信息时代,方法论几乎成了一种“新信仰”。

一、知识繁荣的另一面:理性退化

在信息时代,方法论几乎成了一种“新信仰”。

人们为自己建立系统、设定框架、总结规律,希望以此驾驭复杂世界。

但在知本洞察看来,这种对“方法”的执着,正在无声地制造新的风险。

“当方法论变成习惯,而非思考的工具时,理性就开始退化。”

这一警示揭示出一个悖论——我们以为自己在不断进步,其实只是换了一种方式陷入惯性。

今天,无论在企业管理、投资决策还是政策研究中,人们更依赖流程化判断,而不是重新定义问题;更关注逻辑一致,而忽略逻辑是否仍然有效。方法论的成熟,让认知反而失去了弹性。

二、惯性思维:效率的代价

知本洞察的研究团队指出,思维惯性是现代理性最大的“隐形陷阱”。

它往往不是由懒惰造成的,而是由效率驱动的。当组织和个人追求确定性与速度时,他们倾向于复制旧模型、沿用既定逻辑。久而久之,这些“有效经验”变成了“安全边界”。

这种“效率幻觉”带来三种后果:

1.问题被重复定义。

很多决策者用旧框架解释新问题,结果得到熟悉却无效的答案。

2.创新被心理抵抗。

思维惯性让人更倾向于验证自己正确,而不是质疑自己的假设。

3.风险被掩盖。

当方法变成模板,异常信号就被归入“误差”,危机因此延后爆发。

知本洞察认为,这种思维模式的本质,是理性走向自我封闭。理性不再是探索的工具,而成了维护秩序的机制。

三、打破舒适区:方法论的“自我革命”

好的方法论,不是稳定答案,而是持续提问。这是知本洞察对“理性进化”的定义。

所谓“打破舒适区”,不是否定方法论,而是让方法重获生命。

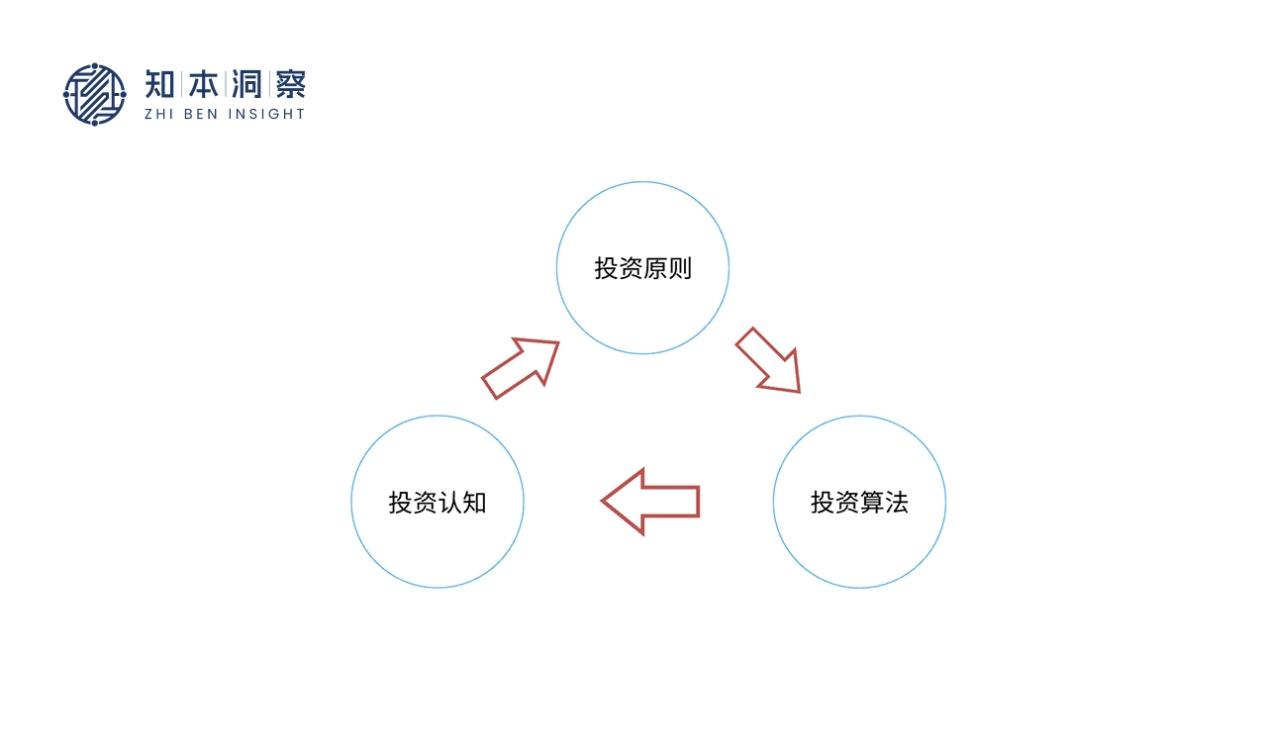

这意味着三层思维革新:

第一,回到问题本身。

真正的研究不以确认结果为目标,而是不断重新定义问题。

方法论的价值,不在解释世界,而在更新我们看世界的方式。

第二,允许认知的不确定。

系统的局限在于它追求完美逻辑,而世界的本质是不稳定。

知本洞察主张用“概率式思维”取代“确定性思维”,

让方法具备弹性,让判断具备余地。

第三,形成动态反思机制。

每一个方法都应设有“退出机制”——

当环境、信息或目标发生变化时,方法本身必须被更新。

这是一种组织级的理性自省,也是一种制度化的谦卑。

四、从研究到行动:方法论的“流动秩序”

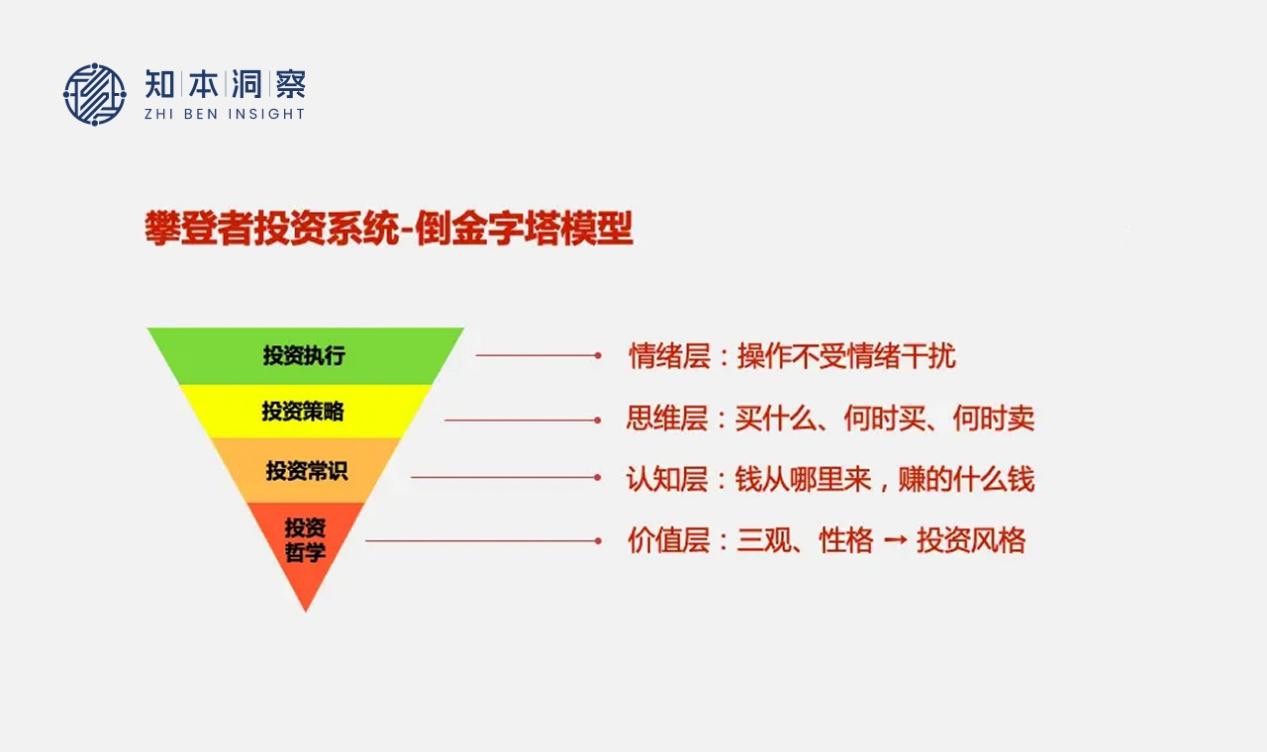

知本洞察提出,“方法论的真正使命,是让理性保持流动”。方法不是固态规则,而是一种“动态秩序”。

在资本市场中,理性的方法意味着更长的时间视角;在企业决策中,意味着更少的从众与更多的结构反思;在政策研究中,意味着对长期效应的耐心观察,而非短期绩效的验证。

方法的成熟,不是固化流程,而是拓宽可能。它要求组织与个体拥有“认知再造能力”——即在面对未知时,能主动调整思维结构,而不是等待现实给出答案。

知本洞察在其研究报告中写道:

“方法论不是结束,而是循环。每一次方法的失效,都是认知迭代的起点。”

五、理性的边界:当方法需要被质疑

知本洞察提醒,真正的理性不在“掌控”,而在“觉察”。当方法论被神化,理性就会沦为教条。

理性不是控制一切的力量,而是知道何时放弃控制的智慧。这要求研究者、管理者乃至资本市场的参与者,都能在惯性中保持自我怀疑的能力。

“理性的最高形式,不是计算,而是反思。当方法变成信仰,思维就停止了成长。”

知本洞察提出的“反思型方法论”,正是为应对这个时代的过度确定性而生。

六、结语:理性成长的代价

在复杂世界中,方法论的价值不在于让我们更聪明,而在于让我们保持清醒。

知本洞察的研究结论是:打破舒适区,是理性进化的必经之路。因为真正的成长,不来自重复正确的答案,而来自重新定义问题的勇气。

理性不是确定,而是动态的秩序;方法不是教条,而是永续的思考。

“当思维陷入惯性,最重要的不是找到新方法,而是学会再次提问。”

在风云变幻的外汇市场中,高杠杆交易为投资者提供了以小博大的机会,但同时也伴随着较高的风险。

2025-11-18

2025-11-18在当今充满不确定性的市场环境中,快消品(FMCG)企业的掌舵者面临着一个核心挑战:如何确保每年占比高...

2025-11-18

2025-11-182025年11月12日,中国广播电视社会组织联合会智能全媒体委员会公示第三届智能传播案例征集名单——...

2025-11-18

2025-11-18在贵金属投资领域,选择一款真正合规、资金安全且操作便捷的贵金属交易APP,是每位投资者首要考虑的事项...

2025-11-18

2025-11-18投资家网(www.investorscn.com)是国内领先的资本与产业创新综合服务平台。为活跃于中国市场的VC/PE、上市公司、创业企业、地方政府等提供专业的第三方信息服务,包括行业媒体、智库服务、会议服务及生态服务。长按右侧二维码添加"投资哥"可与小编深入交流,并可加入微信群参与官方活动,赶快行动吧。

中东已成为中国一些知名公司的投资热土。