一

2025-04-28 20:30:40 来源:投资家网 作者:笔锋

2025-04-28 20:30:40 来源:投资家网 作者:笔锋 摘要:一封举报信,十五年IPO“渡劫”。

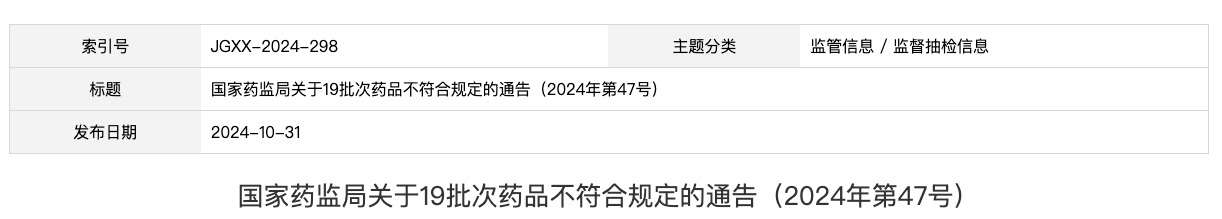

一封举报信,十五年IPO“渡劫”。 在同仁堂的安宫牛黄丸被炒到万元天价,云南白药跨界卖起牙膏的当下,资本市场对中药的热情从未消退。但就在这个传统与现代激烈碰撞的赛道上,一家曾在A股三次折戟,两次倒在监管问询的“举报门”前的中药饮片巨头——四川新荷花中药饮片股份有限公司(新荷花)近日却更新招股书,并增聘工银国际为香港上市整体协调人,欲带着年入12.5亿的业绩,叩响港交所大门。 “70%销售额造假”“2亿虚增收入”十年前的一封员工举报信,像幽灵般缠绕新荷花三次IPO。尽管坚称“举报不实”,但监管问询函却撕开裂缝,2011年首次过会后撤回,2020年二次申报再被追问关联交易,2024年A股辅导突然终止......三次撤退,都精准卡在监管拷问的关键节点。 从被员工举报财务造假,到屡次冲刺 IPO 折戟,再到如今转战港股,这一路走来,新荷花可谓是历经风雨。或许,新荷花最该思考的不是“如何上市”,而是“上市为了什么”。 一 市场从不健忘,一家企业连续15年在上市路上“折返跑”,背后恐怕不只是“运气不好”那么简单。 2011年,当新荷花首次叩开创业板大门,甚至已经过会之际,一封员工举报信,犹如平地惊雷。举报直指其70%的销售额,通过虚假交易炮制,与关联方成都国嘉联合制药上演“资金空转”的戏码。先由关联方将大额资金汇入客户账户,再由客户转至新荷花形成“收入”,却根本没有真实发货。 尽管保荐机构和会计师,信誓旦旦“否认造假”,但证监会还是终止了审查,首次IPO折戟。 诡异的是,2020年二次冲刺创业板时,监管层再次抛出“灵魂拷问”,前次举报涉及的虚假交易是否属实?仅有3000平米厂房如何支撑3亿元年收入?面对问询,新荷花却将撤单原因归咎于“实控人持股比例低、上市动力不足”。 但别忘了,数据可不会说谎。2011年实控人江云持股29.81%,2020年父子合计持股 54.95%,2025年港股IPO前更是高达65.2%。如果说第一次撤单是“动力不足”,那如今绝对控股下,为何仍要转战港股?若举报纯属虚构,为何两次IPO均因同一事件折戟? 更值得玩味的是,2023年第三次A股辅导终止时,新荷花对原因三缄其口。但结合其历史表现,难免让人猜测,是否又有未公开的合规问题?毕竟,财务造假的举报,这可是资本市场的“原罪”,直接触碰红线。 信任危机的背后,还有着新荷花始终难以摆脱的关联交易阴影。 招股书显示,实控人江云曾将多家地方国企制药公司,整合为新加坡上市公司中嘉国际,但后者最终沦为“仙股”。而新荷花被举报的关联方成都国嘉联合制药,正是中嘉国际的国内主体,江云的哥哥、妻弟曾长期担任高管。如今新荷花剥离上游种植基地时,又将相关子公司转让给潜在关联方。 看到这里,家族企业的“一言堂”模式,或许解释了为何举报风波后,新荷花宁愿选择“撤退”,而非公开透明地解决问题。 二 举报信,这一“黑历史”或许只是表象,真正的致命伤藏在细节里。 抛开财务造假的争议,新荷花的业绩表现,同样令人担忧。表面看,新荷花的营收从2019年的3.64亿元猛增至2024年的12.49亿元,2022-2024年复合增长率 27%,妥妥的“高速增长”,远超行业年均10%的增速。但拆开数据却发现,毛利率却从21.1%连降至17.1%,客户留存率从86.5%暴跌至63.6%。 原因很现实,为了抢占市场,新荷花不得不向利润率低的医疗贸易公司、药店倾斜销售,这两类渠道收入占比从2022年的52.3%升至2024年的52.4%。 更棘手的是,集采倒逼企业“以量换价”,但新荷花的成本控制能力,却捉襟见肘。 报告期内,原材料成本占比持续攀升,而研发投入仅占营收的1.37%,22名研发人员占员工总数3.57%。当行业向标准化、创新化转型时,新荷花仍停留在“低技术、拼价格”的泥潭中。 在2023年15省联合采购中,中药饮片平均降价29.5%,新荷花中选产品不得不“以价换量”。2024年全国45种饮片集采,其29个产品中标,看似扩大了市场份额,却导致 2024年净利润同比下滑14.24%,出现“增收不增利”。没有技术护城河,它如何应对集采的持续冲击? 再看现金流表现,2024 年经营活动现金流净额转负至- 46.7万元,存货却从2022年的 1.62 亿元增至2.43亿元,存货周转天数高达81天。更危险的是,贸易应收款已达5.66 亿元,占营收45.32%,相当于近一半收入都是“打白条”。一旦下游医疗机构回款放缓,资金链压力将陡增。 集采之外,更深的危机在质量红线。尽管手握GAP认证基地,新荷花却在2024年因4批次红花含量不达标被药监局通报,2019年紫苏子也曾因质量问题被查封扣押。 图源:药监局 图源:企查查 在集采“价低者得”的规则下,质量控制与成本压缩的生死平衡,或许才是悬在IPO路上的终极炸弹。 三 港股并非“避风港”。 相对A股市场来说,港股上市门槛较低,审核速度较快,这对于急于融资的新荷花来说,无疑是一个不错的选择。 新荷花将港股募资用途定为扩产能、扩产中药饮片、押注越南市场、布局上游种植,看似雄心勃勃,但这些都需要持续烧钱。很遗憾,其2024年经营活动现金流已净流出46.7万元,存货增至2.43亿元,应收账款高达5.66亿元。公司现金储备仅1.44亿,短期借款1.62亿。 现金流紧绷下,募资能否真正用于战略转型,真的很难说,除非有奇迹发生。 近年来,港股流动性低迷,医疗股估值普遍低于A股。新荷花若无法讲好“高增长故事”,很可能重蹈实控人江云早年运作新加坡上市企业中嘉国际的覆辙,沦为“仙股”,最终黯然退市。 新荷花的股权结构中,实控人江云父子合计持股 65.2%,母亲、舅舅、哥哥等亲属持股 6.5%,家族总持股超70%。这样的结构,在A股已被视为“风险点”,在更注重股东权利的港股市场,更是如此。 当然了,最重要的还是“举报门”的历史包袱,尽管新荷花接连否认造假,但连续三次 A 股撤单均发生在监管问询关键节点,很难不让人联想其内控体系是否存在根本性缺陷?2024 年毒性饮片收入占比13.8%,这类高风险产品若生产流程管控不严,一旦出现安全事故,对品牌将是致命打击。 在此情形下,港股或许是新荷花最后的希望,但这里没有“中药情怀”的滤镜。面对华润三九、同仁堂等跨界巨头的降维打击,以及研发投入不足行业均值三分之一的硬伤,江云要讲的已不是“中药复兴”的故事。彼时,资本市场给出的,或许不是掌声,而是更冰冷的审视。 更讽刺的是,IPO前夜,重要股东国药君柏套现9373万离场,资本老手的撤退信号,不言而喻。 从举报门到集采阵痛,从A股撤退到港股背水一战,新荷花用15年时间演绎了一场“资本马拉松”,但终点依然模糊,举报疑云、集采压价、质量风险、家族控制…… 对于新荷花而言,港股或许是其最后的机会。但若不能直面核心问题,这场IPO很可能只是另一场“资本游戏”的开端,而非终点。 看看其过往应对监管问询的态度,对举报问题全盘否认、对撤单原因避重就轻,这样的态度,在港股恐怕行不通。 资本市场从来只相信逻辑,不相信故事。当营收增长依赖低价集采、利润空间被压缩到极致、质量问题频发、研发投入聊胜于无,即便成功上市,又能走多远? 这个问题的答案,或许比上市本身更重要。

全国 31 个省级 IPTV 播控分平台,只能有一家运营主体。海看股份手握山东广播电视台的独家授权

2025-10-28

2025-10-28投资家网(www.investorscn.com)是国内领先的资本与产业创新综合服务平台。为活跃于中国市场的VC/PE、上市公司、创业企业、地方政府等提供专业的第三方信息服务,包括行业媒体、智库服务、会议服务及生态服务。长按右侧二维码添加"投资哥"可与小编深入交流,并可加入微信群参与官方活动,赶快行动吧。

中东已成为中国一些知名公司的投资热土。